LXV Edición: Carnaval

Larsen salió de la iglesia exhibiendo un mínimo de asco, atado con fuerza al bracito torcido de la hija de Jeremías Petrus, sabiendo que su presencia en Santa María adquiría con ese gesto la condición irrevocable de lo acontecido. Exagerando atenciones hacia su nueva esposa, ajustando los tobillos en sus zapatos, bajando la cara al suelo como para ningunear los aplausos que no llegaron, se alejó de la iglesia sin despegar por completo la papada del cuello, levantando sólo un polvo de risas a su paso.

No tardó mucho en reaparecer. Hinchado de indiferencia, más calvo que antes, con dientes sólidos y percudidos, se insinuó esa misma tarde y a solas por el centro de Santa María. En el quiosco de Martínez compró un periódico barato y agotó con pertinencia los temas del dinero y el clima, exagerando la pretensión de rutina, de arraigo, como restándole importancia a su regreso. Luego caminó hacia el extremo opuesto de la alameda, sin pretextos, resbalando palabras sucias hacia los gatos, hasta que por fin apaciguó con sus nalgas el frío metal de la última banca disponible del parque. Ahí mismo, fingiendo bostezos, casi derrotado, amplió las posibilidades del periódico, lo usó de abanico, de asiento, de visera, a sabiendas de que cada uno de sus actos era registrado con asombroso desdén por las palomas. Sintiéndose más miserable que nunca, más real que ayer, miró de reojo a los niños, al cielo aglutinado, al campanario, y esperó con ansias el repique ominoso de las seis de la tarde.

Es probable que a continuación haya alargado su excursión con pasos cortos, ensayando posturas, mirando desde el malecón al viento arrimar las olas a la playa, probando con sus kilos la cualidad acústica de la madera. Y quizás después apuró el camino por las calles más previsibles de la Colonia. Nadie supo corroborarlo. Lo único seguro es que poco antes de las ocho entró en el Berna, más tenso que cansado, torvo, abriéndose paso con la inusual grosería de dejarse el sombrero puesto.

Ya sentado a la barra, sabiéndose graso y sediento, se dedicó a atajar miradas con las cejas, consiguiendo falsificar una sonrisa sin exponer demasiado los dientes. No habló con nadie durante más de una hora (“rechazaba los temas como a las moscas, manoteando al aire”). Alargó, en cambio, su estadía con incontables cigarros, vaciándose el humo sobre los puños de la camisa; fingió tos seca, se quemó las encías con el licor verdoso y corriente de los porteños, mordisqueó el silencio hasta las migajas.

“Tal vez es cierto que el Dr. Gray no vendrá esta noche; tal vez, demasiado tarde, ya lo enteraron de lo de Petrus. O quizás el muy imbécil, después de todo, aún guarda algunas esperanzas en el suicido. No me importa. En esta pocilga lo único que se impregna es el tabaco en los dedos. El miedo al asco.”

Nadie puede asegurar, sin embargo, que ya estuviera borracho cuando llegaron los tipos de Rosario. Cabe suponer que desde antes Larsen ya había comenzado a manosear el revólver con estropeada lujuria, con nauseas, como reafirmando la anatomía circular del plomo, la necesaria joroba de la empuñadura. Suculento, casi normal, enquistado con sudor sobre el taburete más alejado de la puerta, Larsen atestiguó con gordura cómo los tres hombres ocuparon una mesa recóndita, apropiadamente triangular. Ninguno de ellos lo miró directamente, tampoco lo menoscabaron del todo con auténtica indiferencia. Había en sus risotadas un alarde violento, sucio, ya improcedente. Tanto ellos como Larsen sabían que el asunto de Petrus estaba cobardemente resuelto, que ni siquiera el dinero y la sangre podrían restar verdad a tantas mentiras. Entonces los hombres sacaron los naipes, los puros, las lenguas anchas y grises.

“No vale la pena. Aquí, hoy, no va a morir nadie. Ni siquiera yo”, pensó Larsen. Sin orgullo, peor afeitado que en la mañana, tan preparado como siempre para dejarse pisotear por la fortuna, se alzó escupiendo un buenas noches, explayando los billetes sobrados sobre la barra sin esperar a que el dependiente ensayara la gastada pantomima del vuelto. Caminó en línea recta hasta la puerta. Se dice, sin pruebas, que uno de los tres hombres quiso rozarlo.

Ya afuera, en el fresco pegajoso de la calle, Larsen recobró sin dilaciones la dispepsia. Tragó flemas y encendió un cigarro que no fue el último de la noche. Alguien lo vio, ya de madrugada, caminando aún incierto en la avenida, redondo, abotagado, resucitado sin convicción, haciendo nudos de sombras entre los árboles.

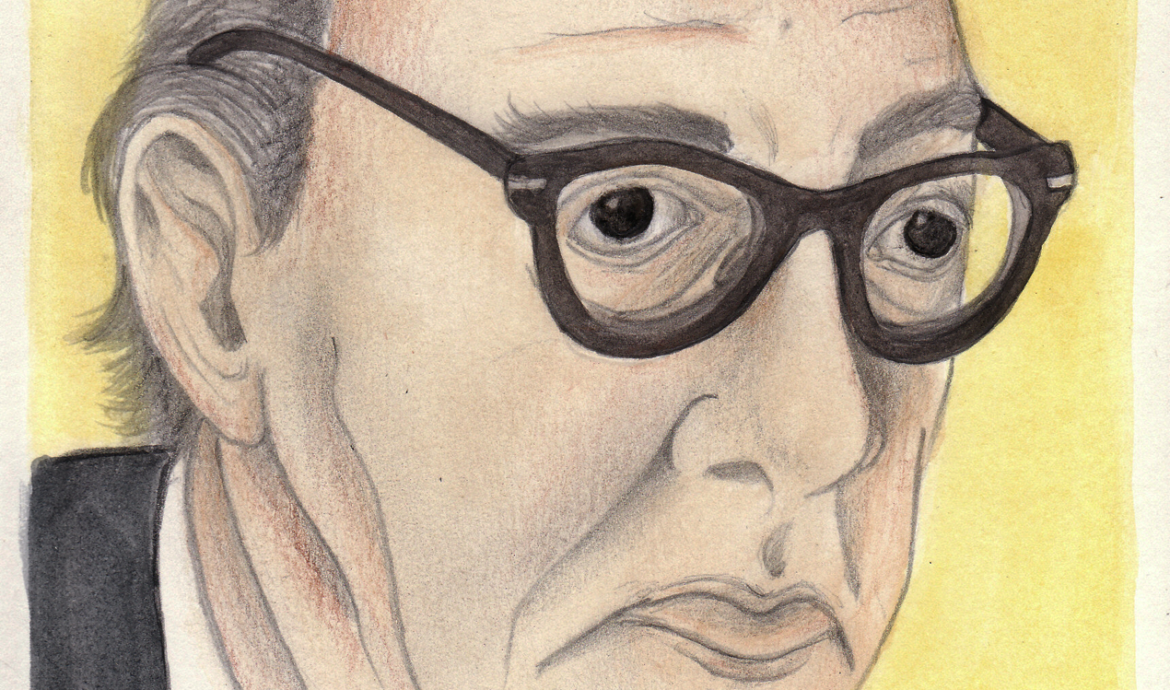

*Sobre la imagen de portada: Retrato del escritor Juan Carlos Onetti (1909-1994) de Nuria nml – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26199039

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Deja un comentario